L’œuvre de l’artiste montréalaise Barbara Steinman se déploie depuis près de quarante ans en réponse à des lieux et des contextes socio-politiques précis, au sein d’institutions artistiques, dans des espaces extérieurs et d’autres plus atypiques tels qu’un bâtiment industriel désaffecté, une banque ou une chapelle. Si ces interventions ont souvent été qualifiées d’in situ, la formule de « monuments portatifs[1] » proposée par le critique Bruce W. Ferguson les décrit de manière plus exacte. En effet, Steinman ne s’intéresse pas tant à ancrer ses œuvres dans un lieu spécifique, qu’à moduler le sens de celles-ci en fonction du site où elles sont présentées, faisant de l’absence de lieu fixe — la migration, l’errance, l’exil, le déplacement temporel — la condition profonde à partir de laquelle se construit son travail.

À l’invitation de la Fonderie Darling, Steinman offre une méditation philosophique sur l’espace-monument de la Grande salle, sur ce volume immense – à la fois comble du luxe et comme une espèce en voie de disparition dans un quartier en transition accélérée vers un implacable embourgeoisement. Aux antipodes des fantasmes des styles de vie « haut de gamme » promus par les nouvelles tours à condos, mais aussi bien des attentes suscitées par le caractère spectaculaire de l’espace d’exposition, l’artiste a développé une série d’interventions « portatives » qui interrogent le lieu et son habitabilité.

Se gardant bien de prendre possession de l’espace et d’en occuper le centre, Steinman fait de son séjour temporaire dans la Grande salle l’occasion de tracer un périmètre et marquer les limites d’un territoire. Elle a ainsi, rigoureusement, fait le tour de l’espace en le ponctuant de traces lumineuses. La définition d’un tel périmètre cependant ne crée aucun intérieur. Il s’agit plutôt ici de faire apparaître des seuils et des points de repère. Les visiteurs sont dès lors invités, non pas tant à tourner autour des œuvres qu’à arpenter le vide, à se tenir au milieu et à « plonger au fond du rêve[2] » selon la formule du poète e.e. cummings pour qui là réside la possibilité de nous situer dans le monde, de ne pas être submergés par la propagande et par les slogans.

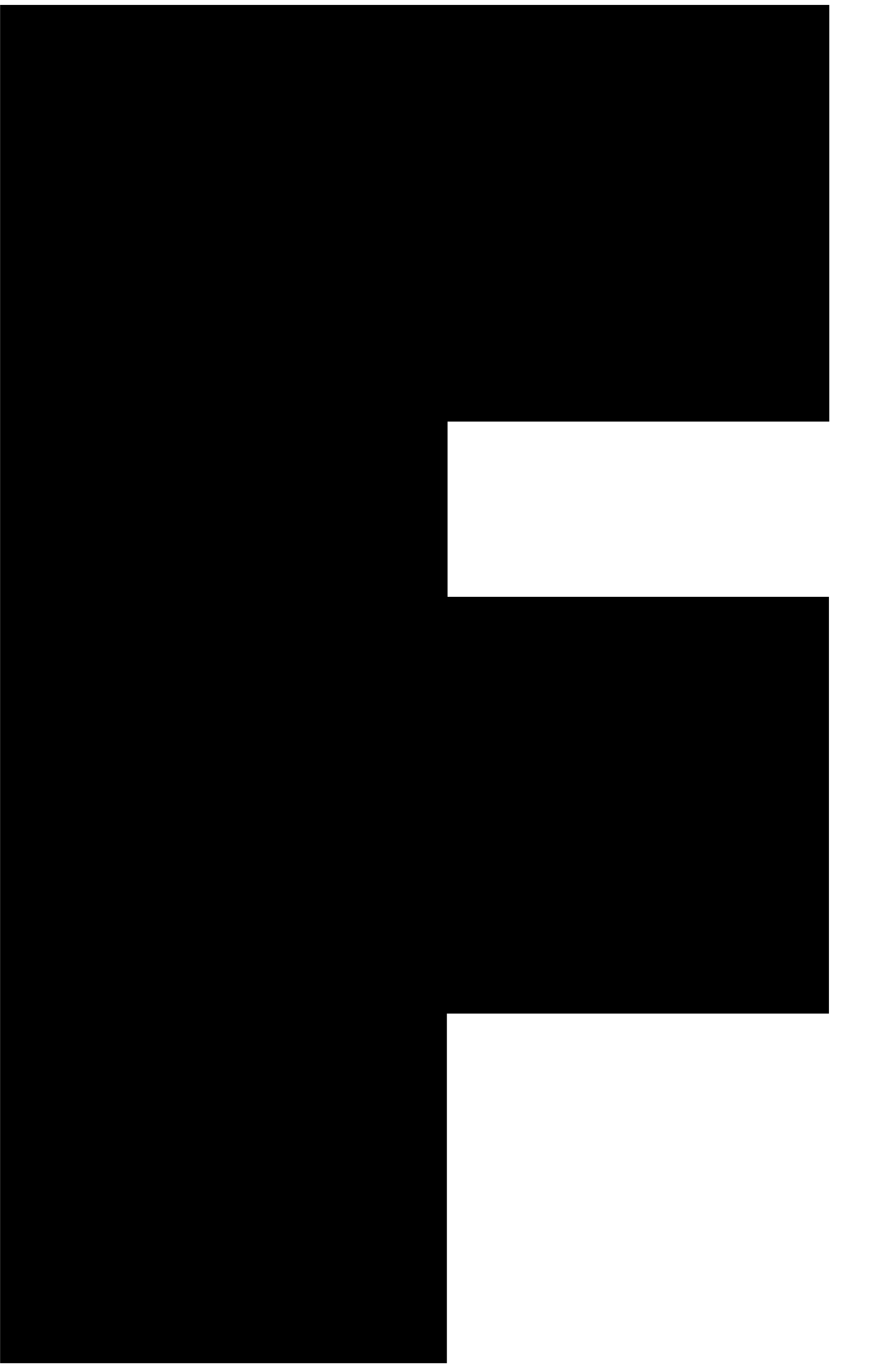

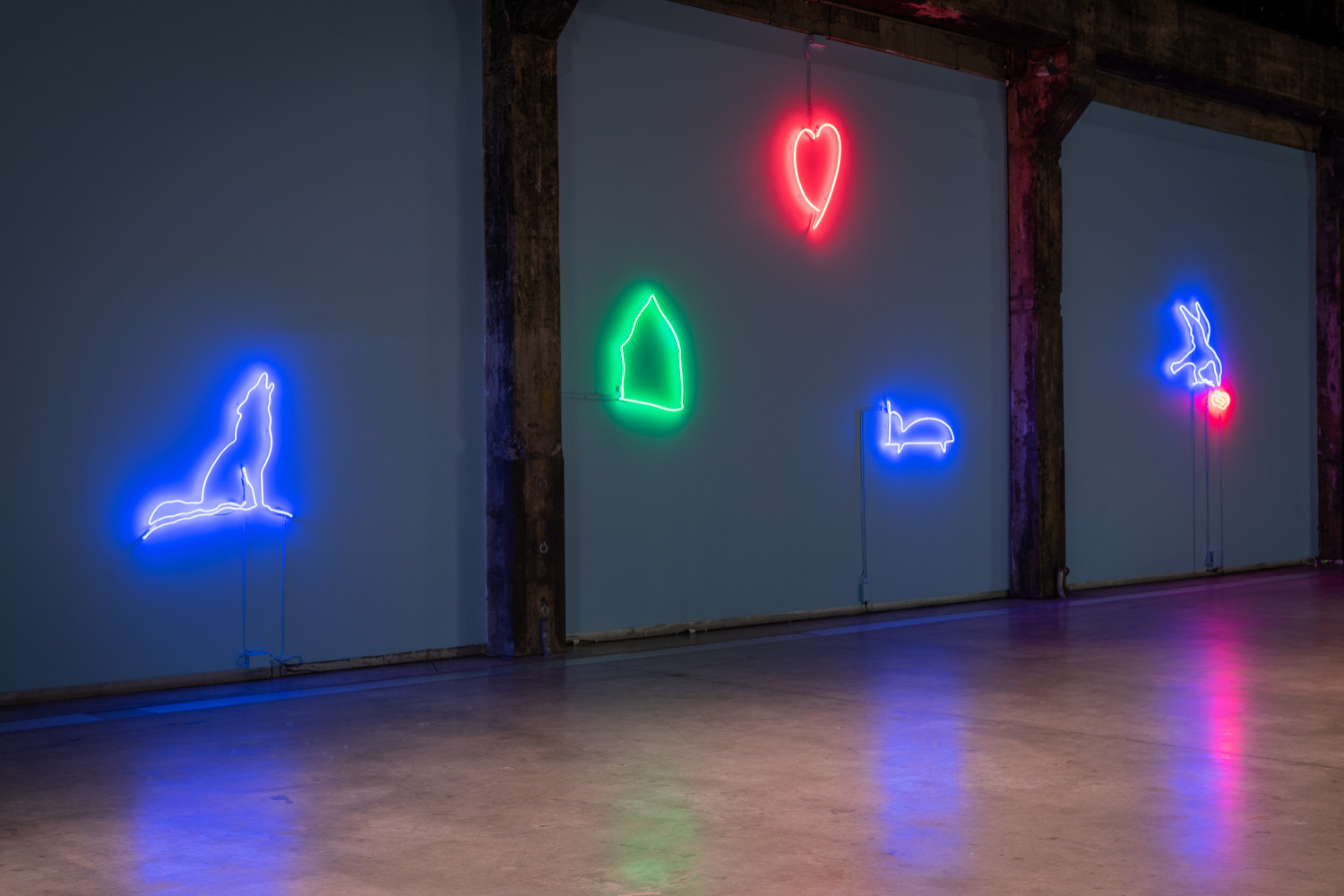

Diving for Dreams [Plonger au fond du rêve]. Une composition de cinq dessins tracés au néon flotte sur trois pans de murs bleu ciel – d’un bleu tendre qui à certaines heures du jour se confond avec celui, fané, émaillant les briques et les colonnes de béton de la Fonderie Darling et témoignant de l’histoire ancienne du lieu. Entre reviviscence du passé et projection imaginaire, l’œuvre se donne à lire telle un rébus coloré par l’association de dessins quasi enfantins à des silhouettes d’animaux sauvages. Loup. Maison. Cœur. Lit. Oiseau de proie. Certains motifs proviennent d’une enquête au cours de laquelle l’artiste a demandé aux gens qu’elle rencontrait de faire un dessin, à brûle-pourpoint, en réponse au mot home qui en anglais désigne la maison, et plus précisément : le chez-soi. À partir de cette collection ouverte de dessins, Steinman a recomposé une séquence de graffitis fluorescents où la figure côtoie le schéma et l’emblème, l’animal l’humain, le familier l’inapprivoisé.

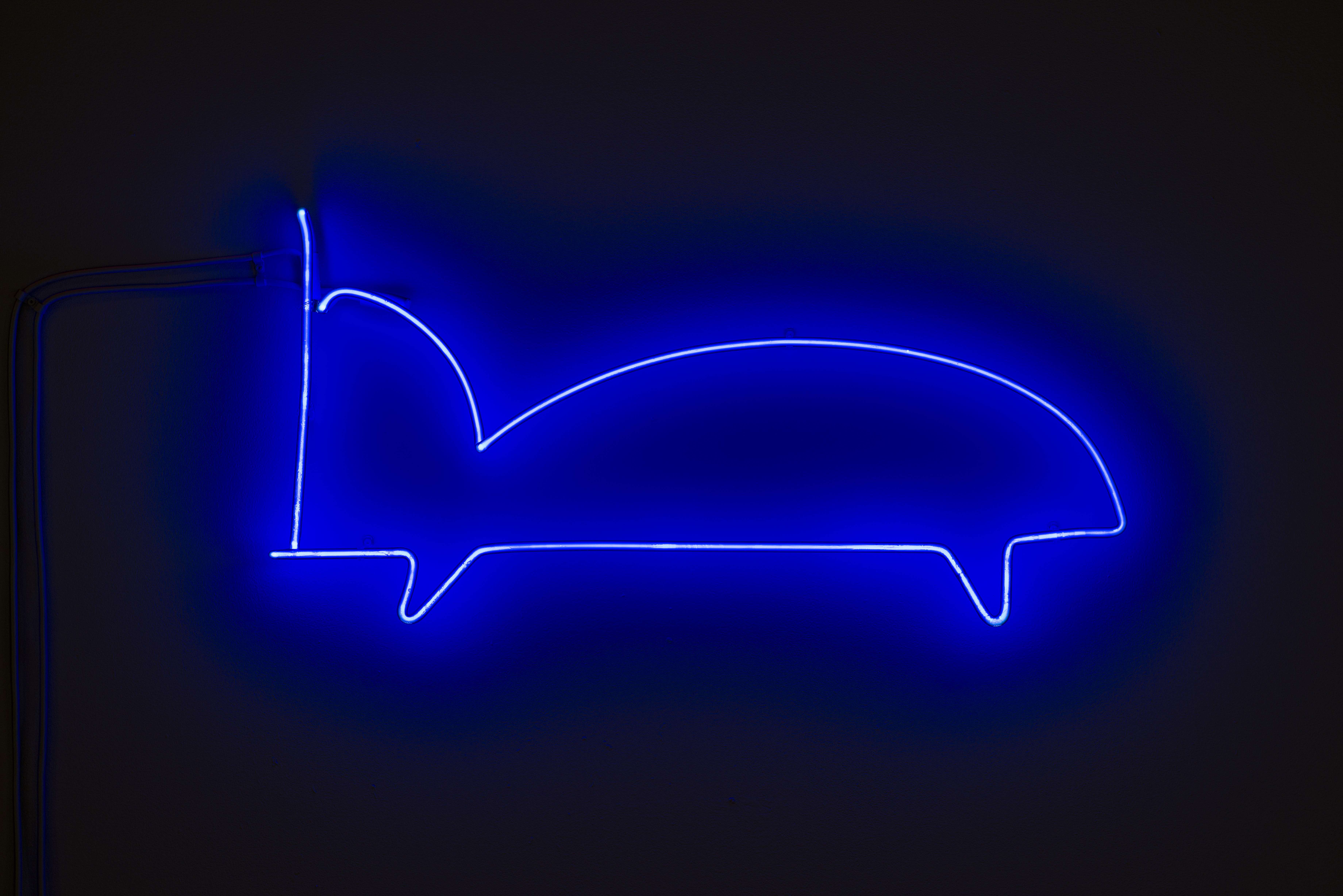

Niche. Dans l’anfractuosité qui zèbre le grand mur de briques, au fond de la salle, se loge une pièce de verre et de miroir, qui capte la lumière et anime toute l’enveloppe palimpseste du bâtiment. Des lettres en verre blanc serpentent sur la surface réfléchissante : which belongs to us & to which we belong. Pour habiter, écrit Charles Moore, il faut pouvoir « nous mettre en relation, aussi provisoirement que ce soit, avec un lieu sur la planète qui nous appartienne et à qui nous appartenions[3] ». Être chez soi aurait donc moins à voir avec la possession d’un domicile fixe, qu’avec des relations de réciprocité, d’interdépendance et d’entrelacement – ici admirablement matérialisées par les mots eux-mêmes en chiasme et les tortillons du lettrage qui de loin semblent gravés dans le miroir et qui s’en délient à mesure que l’on s’approche de l’œuvre. Mais qui est ce nous qui affirme ainsi son appartenance aux murs de la Fonderie Darling ? Quelle est la communauté ainsi convoquée ?

Jour et Nuit (1989). Une séquence de quatre photographies dans des caissons lumineux met en scène une figure anonyme au repos, le visage enfoui, cherchant refuge dans le chambranle de la porte d’un bâtiment industriel de la même époque que la Fonderie Darling, aujourd’hui transformé par le développement du Quartier des spectacles. Initialement conçue pour les baies surélevées entourant l’atrium des salles d’art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada, l’œuvre est ici déplacée de son contexte et reconfigurée au sol, placée comme des veilleuses le long des murs. Par ce geste de migration de ses propres œuvres à trente ans d’écart, Steinman introduit dans l’espace du rêve un contrepoint à la fausse candeur des dessins au néon : des images à la fois historiques et sans âge, qui semblent appartenir au lieu et y trouver, comme l’exposition dans son ensemble, une halte transitoire.

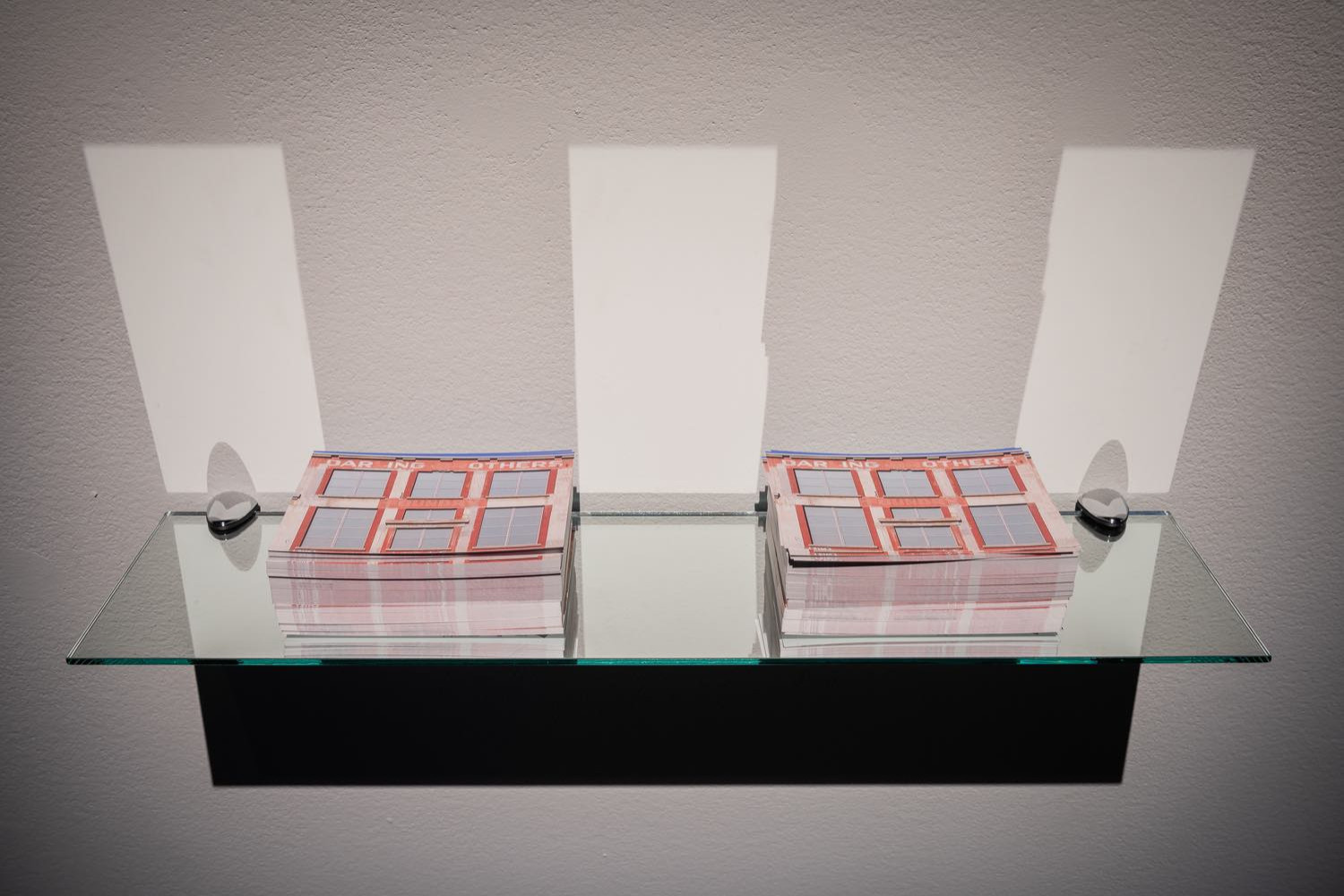

Daring Others (photo souvenir). Près de la porte de sortie, une carte postale que les visiteurs pourront emporter avec eux dissémine un « souvenir », à peine altéré, de la façade iconique de la Darling Brothers Foundry ainsi réduite au format de poche. En miroir à l’œuvre Niche, la photographie joue sur la réversibilité des surfaces du lieu, en intégrant le dehors au sein de l’espace d’exposition. Là encore, il s’agit de jouer sur un déchiffrement de mots : la lecture en est comme guidée par l’usure du temps, à l’instar des fantômes de lettrage délavé qui rôdent encore sur le bâtiment mitoyen. À la communauté et à l’appartenance invoquées par Niche répond ainsi la mise à distance ironique d’un nom mythique qui marque tout l’espace de son sceau : les frères Darling, transformés en daring others, en « téméraires étrangers » — à moins que certains n’y lisent plutôt l’affirmation d’un « défi lancé aux autres ».

D’une œuvre à l’autre, nous sommes toujours ramenés au milieu, à cet intervalle du vide nimbé des rayons sans cesse changeants du jour ou délinéé par l’éclairage nocturne, à la respiration de cet espace ourlé de lumière — néon, miroir, verre, boîtes lumineuses. Plonger au fond du rêve n’a rien d’une évasion fantasmagorique : une telle entreprise s’apparenterait plutôt au difficile labeur du pêcheur de perles, une image shakespearienne reprise par la philosophe Hannah Arendt pour décrire le travail de collection, de citation, de sauvetage des débris du passé, mené par le critique de la culture Walter Benjamin[4]. Ne serait-ce pas justement de tels fragments raclés au fond des temps et de l’Histoire, des mémoires individuelle et collective, que Steinman fait émerger à son tour dans l’enceinte de la Fonderie Darling ?

Ji-Yoon Han

[1] Bruce W. Ferguson. « The Art of Memory. Barbara Steinman », Vanguard, 18 : 3, été 1989, 10-15.

[2] e.e. cummings. « plonge au fond du rêve » (1958), dans 95 Poèmes, traduit de l’anglais par Jacques Demarcq, Paris, Points, 2006.

[3] Charles Moore. Préface à l’édition anglaise de L’Éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki, In Praise of Shadows, London, Leete's Books Inc., c1977, traduction libre.

[4] Hannah Arendt, Introduction to Walter Benjamin, Illuminations: Essays and Reflections, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1968, 7-58.

Barbara Steinman

Reconnue pour son œuvre multidisciplinaire, l'artiste montréalaise Barbara Steinman a commencé sa carrière à Vancouver comme artiste vidéo. Au début des années 1980, elle a été co-directrice de Vidéo Véhicule, ainsi que de la Centrale Galerie Powerhouse, centres d’artistes autogérés.

Les œuvres de Steinman ont été présentées dans de nombreuses biennales et expositions au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis, dont le Museum of Modern Art de New York (MoMA), le Stedelijk Museum à Amsterdam, l'Art Institute of Chicago ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada. L’artiste est récipiendaire du Prix du Gouverneur général pour sa contribution exceptionnelle en arts visuels et arts médiatiques (2002) et d’un doctorat honoris causa de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia à Montréal (2015). Son travail est représenté par la Galerie Françoise Paviot à Paris et Olga Korper Gallery à Toronto.

Commissaire

Ji-Yoon Han